Introduction

CHO + P, N.

Les lipides présentent une grande variété moléculaire avec des propriétés différentes. Il n’y a pas d’unité au niveau structurel, mais les propriétés sont identiques : ils sont insolubles dans l’eau (solubles dans le chloroforme et l’éther). Ce sont des corps globalement hydrophobes présentant parfois une petite parie hydrophile. Ils réagissent à l’acide osmique en donnant une coloration noire. A l’état solide, ils sont sous forme de graisse, à l’état liquide, sous forme d’huile. On les trouve chez les animaux (graisses, beurre, saint doux), et chez les végétaux (huiles). Dans les cellules, ces lipides existent soit sous forme de réserve, soit intégrés à des structures (membranes). Réserves :

- Gouttelettes hyaloplasmiques = non délimitées par une membrane (pas de vésicules).

- Plaquettes empilées (adipocytes.

Ils peuvent aussi jouer d’autres rôles, notamment dans le contrôle du métabolisme (hormones stéroïdes).

I. Les lipides saponifiables

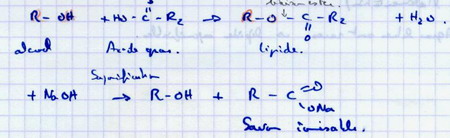

| Ils résultent de la réaction entre un acide gras et un alcool. |  |

I.A. Les acides gras

|

|

Il existe une nomenclature pour les acides gras insaturés.

18 :2(7,9) correspond à une chaîne de 18 carbones possédant deux doubles liaisons en position 7 et 9.

I existe une centaine d’acides gras différents. La cellule sait en fabriquer un grand nombre. Ceux qu’elle ne sait pas fabriquer son fournis par l’alimentation : ce sont les acides gras indispensables.

Les acides gras libres sont rares → lipides saponifiables.

I.B. Les triacylglycérols = triglycérides

I.B.1. Structure

| Alcools + acides gras |  |

I.B.2. Propriétés

Ce sont des substances insolubles. Ce sont des molécules de réserve de l’organisme qui se groupent en gouttelettes dans le hyaloplasme ou s’accumulent sous forme de plaquettes dans les cellules de réserve (adipocytes).

Ils présentent un température de fusion qui s’élève avec le nombre d’acides gras saturés et la longueur de la chaîne. Ils flottent sur l’eau et sont insolubles dans l’eau. Ils sont solubles dans les solvants non polaires (benzène). Ils sont hydrolysables par les enzymes pancréatiques lipases (donnent alcool + acide gras).

I.C. Les phosphoglycérides ou glycérophosphatides

Ces sont les constituants majeurs des membranes plasmiques. (lipides phosphorés + sphingolipides = phospholipides).

I.C.1. Structure moléculaire

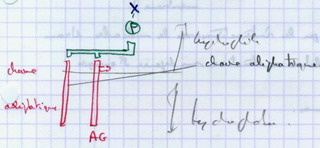

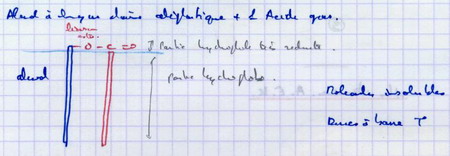

Cette molécule possède une région hydrophile et une région hydrophobe.

I.C.1.a. Les différents phosphoglycérides

Les différences proviennent de la nature des acides gras et de la nature du groupement X (qui donne la famille).

X = H acide phosphatique

X = éthanolamine NH2-CH2-CH2OH

X = Phosphatidyléthanolamine (groupe des céphalines)

X = choline (CH3)3-N+-CH2-CH2OH phosphatidylcholine (groupe des lécithines)

I.C.1.b. Les plamalogènes

I.C.2. Propriétés

| Cette structure se met en place par les interactions avec les molécules d’eau. Dans une cellule, la membrane plasmique élabore sa structure sans dépense d’énergie. Ces molécules sont hydrolysables par des enzymes. |

|

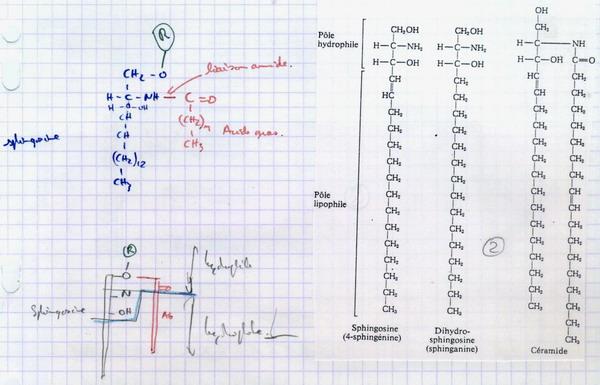

I.D. Les sphingolipides

I.D.1. Structure

Ce sont des molécules constituées de sphingosine (alcool azoté) associé à un acide gras.

Sphingosine + acide gras → Céramide

Céramide + radical → sphingolipide

I.D.2. Divers types de sphingosine

R = éthanol amine phosphate

R = Choline phosphate

R = ose (galactose, glucose, N acétyl glucosamine) → glycosphingolipides → groupe des cérébroïdes

R = dérivés d’oses : Acide N acétyl neuraminique → groupe des gangliosides (dans les cellules nerveuses des ganglions).

I.D.3. Fonction

Ces molécules interviennent dans les sites récepteurs de l’acétylcholine ou d’autres récepteurs, dans la définition des groupes sanguins, dans la spécificité des organes et des tissus. Une cellule cancéreuse n’a plus les mêmes sphingolipides.

I.E. Les stérides et les cérides

I.E.1. Les stérides

Alcool (stérol) + Acide gras

Exemple : cholestérol + acide gras ; lanostérol + acide gras.

I.E.2. Les cérides

| Ces sont les cires. Alcool à longue chaîne aliphatique + 1 acide gras. |  |

I.E.3. Fonctions

Intervention dans les protections de surfaces (peau, plume, fourrures, feuilles, fruits, cuticules des insectes, cire d’abeille).

II. Les lipides insaponifiables (lipides simples)

Quantitativement peu importants, mais ils jouent un rôle biologique fondamental (hormones, vitamines). On distingue deux groupes : les terpènes et les stéroïdes qui dérivent d’un précurseur à 5 carbones.

II.A. Les terpènes

II.A.1. Structure

Se sont des polymères non ramifiés linéaires ou cycliques d’isoprène (![]() )

)

II.A.2. Quelques terpènes à intérêt biologique

II.A.2.a. Les huiles essentielles des végétaux

Elles contribuent à l’odeur et à la saveur de certaines espèces. Elles sont constituées de 2 isoprènes → molécules en C10.

Géraniol, limonène, menthol, pinène, camphre.

II.A.2.b. Pigments

| Les caroténoïdes C40, dont le carotène, donnent la couleur jaune orangé. |  |

II.A.2.c. Les vitamines A, E, K

A → croissance et vision nocturne.

K → coagulation sanguine.

E → tocophérol : antioxydant qui protège les membranes de l’oxydation par l’oxygène.

II.A.2.d. Coenzymes

Coenzyme Q → transport d’électrons dans la membrane des mitochondries.

Plastoquinones, qui ont une fonction équivalente dans les chloroplastes.

II.A.2.e. Autres

Phytol C20 qui entre dans la composition de la chlorophylle. Le squalène, précurseur de la synthèse du cholestérol. |

|

II.B. Les stéroïdes

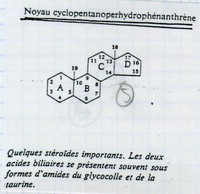

Ce sont des dérivés du cyclopentanoperhydrophénantrène : 4 cycles accolés dont 3 à 6 sommets et 1 à 5 sommets. La famille va varier en fonction de

Se sont des dérivés du squalène qui se cyclise. |

|

II.B.1. Le cholestérol

C’est le stéroïde le plus abondant chez les animaux. Sur le cycle D en C17, on trouve une chaîne ramifiée à 8 carbones et un groupement –OH en C3. On le retrouve dans les membranes des cellules animales. Il présente une petite partie hydrophile (OH) et une grande partie hydrophobe. |

|

II.B.2. Les phytostérols

On les trouve dans les cellules végétales.

II.B.3. Acides et sels biliaires

Dérivés du cholestérol, ils sont émis par la vésicule biliaire dans la bile. Ce sont des détergents. Ils émulsionnent les lipides intestinaux et favorisent une meilleure digestion et une meilleure absorption.

II.B.4. Stéroïdes de la corticosurrénale ou cortico-stéroïdes

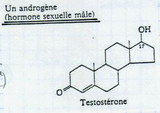

II.B.5. Les hormones sexuelles

Les androgènes (hormones mâles) exemple : la testostérone. |

|

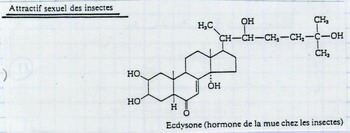

II.B.6. Les attractifs sexuels

Ecdysone, contrôle la mue chez les insectes. |

|

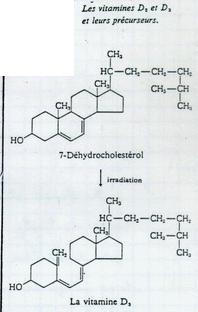

II.B.7. La vitamine D

C’est l’hormone du métabolisme du calcium. Elle permet son absorption au niveau de l’intestin et sa fixation dans les os. Une partie de la vitamine D est fabriquée sur la peau (UV).

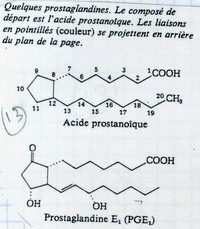

II.C. Les prostaglandines

| Ce sont des dérivés d’acides gras à activité biologique de nature hormonale ou régulatrice. Découvertes dans la prostate et les vésicules séminales → mais → régulation de la pression sanguine. Elles stimulent la contraction des muscles lisses. |  |

Conclusion

Il n’y a pas d’unité structurale chez les lipides. Il y a une grande variété structurale et une grande variété fonctionnelle (lipides de structure, coenzymes, vitamines, hormones…). Ce ne sont pas des macromolemécules. Les associations dans les membranes ne sont pas des liaisons covalentes.

Phospholipides + cholestérol → molécules de structure.

Protéines → pompes, canaux ioniques, enzymes, marqueurs antigéniques = molécules de fonction.

III. Les lipides (autre plan)

Plan à caractère biologique (réserve / structure / autres).

III.A. Les lipides de structure

III.A.1. Quels sont ils

III.A.1.a. Les phosphoglycérides

- Formule générale

- Diversité (acides gras différents, radicaux X différents)

- Cas particuliers

- Les cardiolipides

- Les plasmogènes

- Les cardiolipides

III.A.1.b. Les sphingolipides

III.A.1.c. Le cholestérol

III.A.2. Leurs propriétés

Existence d’un pole hydrophile, molécules amphiphiles, liposomes → membranes (+ protéines).

III.B. Les lipides de réserve

III.B.1. Quels sont ils

Triglycérides. Diversité en fonction des acides gras. Formules. Propriétés insolubles → gouttelettes.

III.B.2. Où les trouve-t-on ?

Chez les végétaux (graines de fruits) comme chez les animaux (cellules adipocytes tissu conjonctif).

III.C. Les lipides à rôle régulateur

III.C.1. Les dérivés du cholestérol (hormones de la corticosurrénale, hormones sexuelles)

III.C.2. Les prostaglandines

III.C.3. Les vitamines ?

III.D. Les autres lipides

III.D.1. Les lipides à rôle de pigment

III.D.2. Les huiles et les essences

III.D.3. Les coenzymes

III.D.4. Les vitamines ?

III.D.5. Les lipides de protection : les cires

Conclusion

Grande variété de structures et de fonctions. Grande importance par l’intervention dans les membranes.

|

|