I. La cellule musculaire striée

Il existe deux types de muscles :

- Les muscles striés ou rouges = muscles squelettiques (+ cœur…). Ils sont sous le contrôle de la volonté (sauf le cœur).

- Les muscles lisses ou blancs = muscles viscéraux. Ils ne sont pas contrôlés par la volonté.

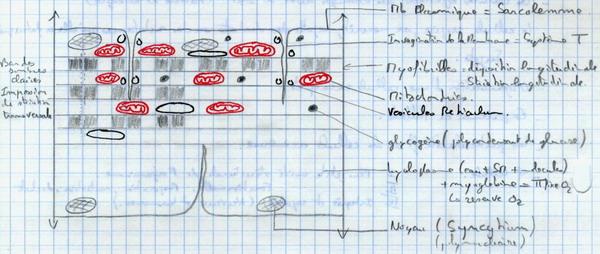

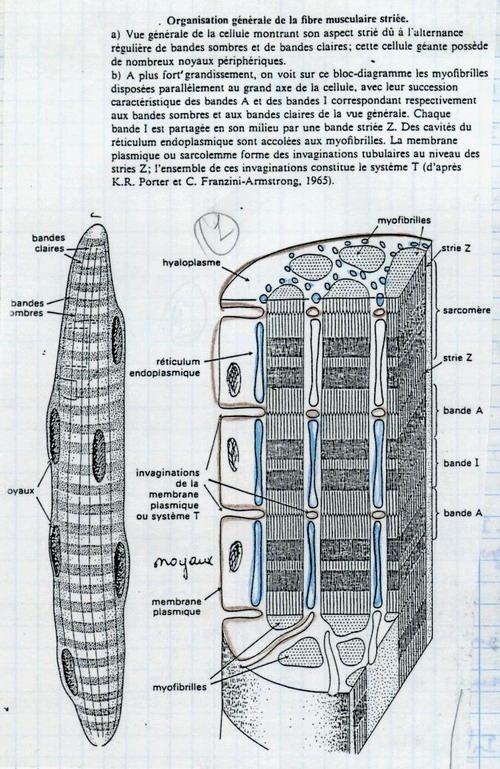

I.A. Structure de la cellule musculaire striée

10 à 100 µ de diamètre. Jusqu'à 5 cm de long (particularité morphologique).

I.B. Les myofibrilles

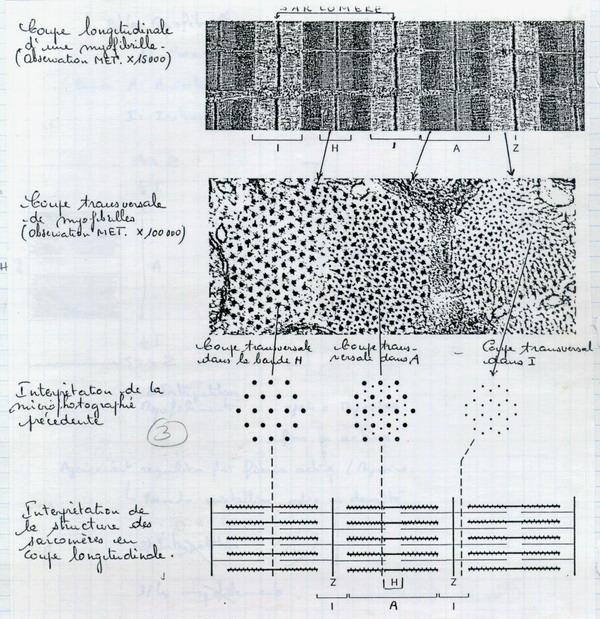

I.B.1. Observation

| Fibre / Cellule Myofibrille / Microscopie optique Myofilaments / Microscopie électronique |

|

I.B.2. Interprétation

I.B.3. Les myofilaments de myosine et d'actine

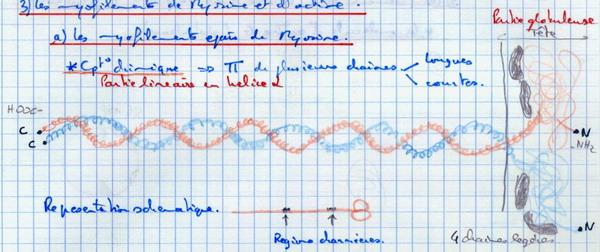

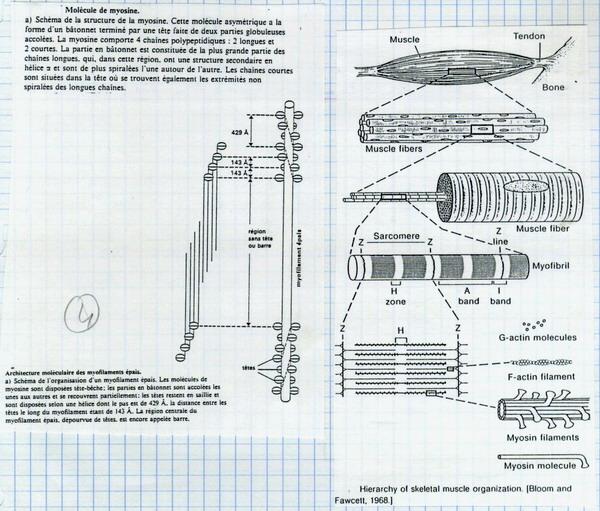

I.B.3.a. Les myofilaments épais de Myosine

- - Composition chimique : Protéines sont composées de plusieurs chaînes (longues et courtes).

- - Agencement des molécules de myosine entre elles

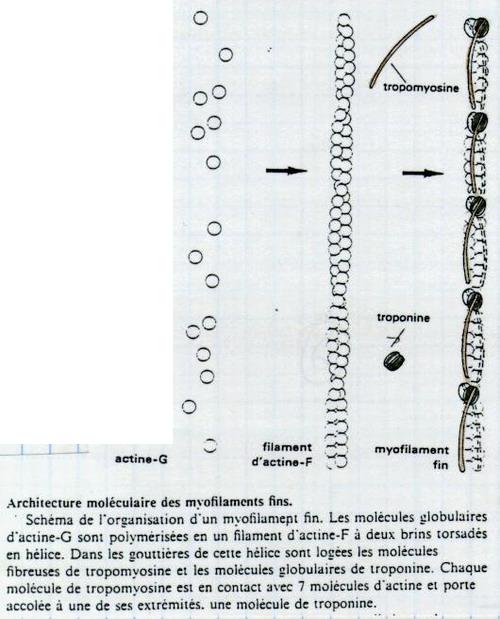

I.B.3.b. Les filaments fins d'actine + tropomyosine + troponine

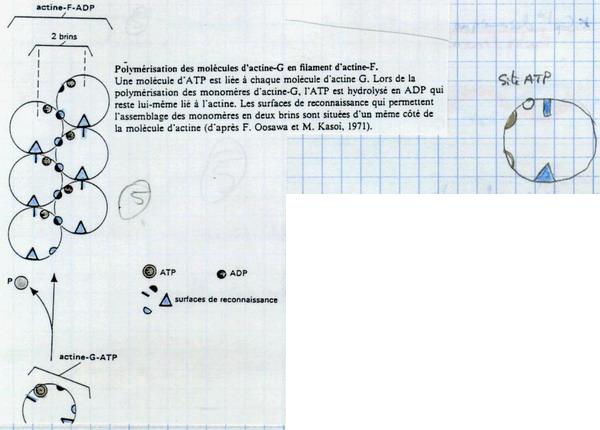

- - La molécule d'actine G (globuleuse).

- - L'agencement des molécules d'actine G en actine F (filamenteuse)

- - Formation des filaments fins

Filament fin = troponine + tropomyosine + 2 filamenteuse F

Originalité morphologique : longueur.

Originalité structurale : richesse en actine et myosine (myofilaments) en arrangements pseudo cristallins parallèles et placés dans le grand axe de la cellule.

Remarque : l'actine et la myosine sont présentes dans toutes les cellules. Elles forment le cytosquelette. Ici présence et arrangements particuliers.

I.C. Fonctionnement de la cellule musculaire striée

Le muscle sert aux mouvements et aux déplacements. Le raccourcissement du muscle est lié à celui des cellules.

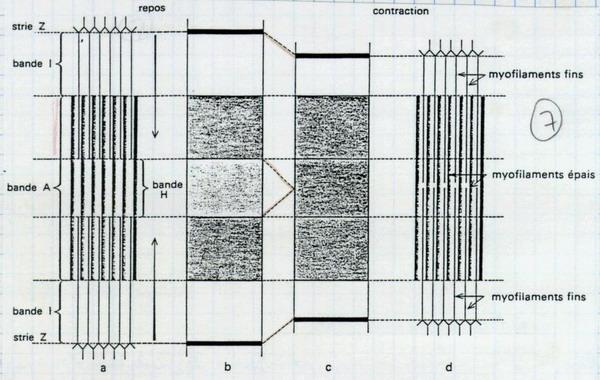

Raccourcissement des cellules = raccourcissement du sarcomère.

I.C.1. Aspects morphologiques

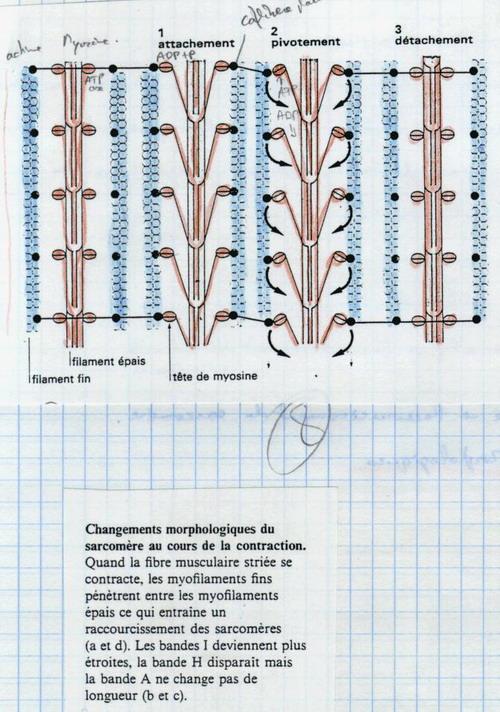

Le raccourcissement du sarcomère est du à la disparition de la bande H. La longueur de la bande A est constante. On note un raccourcissement de la bande I. En fait il s'opère un glissement des filaments fins sur les filaments épais. Le sarcomère est l'unité structurale et fonctionnelle de la myofibrille.

I.C.2. Les étapes du raccourcissement du sarcomère

I.C.2.a. Phénomènes électriques

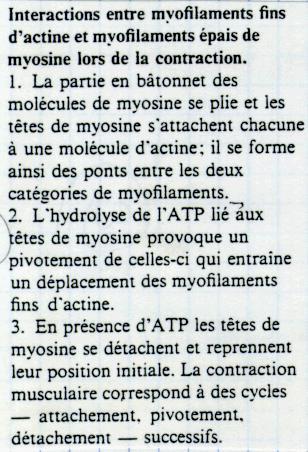

Réception d'un message nerveux sous forme de molécule chimique = neurotransmetteur qui entraîne un potentiel d'action sur le sarcomère. Ce potentiel est transmis au réticulum et perturbe la perméabilité membranaire (du réticulum).

I.C.2.b. Phénomènes ioniques

Le calcium quitte le réticulum endoplasmique, passe dans le hyaloplasme puis dans le sarcoplasme. Rôle du calcium : il agit sur la tropomyosine sur laquelle il induit un changement de conformation, entraînant la libération d'un site d'attachement de la myosine. |

|

I.C.2.c. Phénomènes moléculaires

Les têtes de myosine ont un rôle ATPasique. ATP --> ADP + P + Energie

ADP et P restent fixés sur la tête de myosine et sont capables de se fixer sur l'actine. La tête de myosine + ADP + P vient se plaquer sur l'actine si le site d'attachement est démasqué (rôle du calcium).

Au contact, nouveau changement de conformation de la myosine (2ème charnière) qui provoque un glissement du filament d'actine. La déformation chasse l'ADP et le P. L'ATP se fixe et entraîne le détachement. Or rôle ATPasique --> ADP + P…

On observe environ 10 cycles par seconde (1 cycle / 30 secondes au repos).

L'arrêt de la contraction est du à l'arrêt de la commande nerveuse et au pompage du calcium par le réticulum.

Le muscle est un convertisseur d'énergie.

E chimique (ATP) --> E mécanique (mouvement) + Chaleur (Rendement 40%)

Lors du détachement, il n'y a pas de retour à la situation normale donc le raccourcissement peut être dosé. Le retour du sarcomère à la position de repos est du à la contraction du muscle antagoniste. C'est un retour passif.

I.C.3. Régénération de l'ATP

I.C.3.a. Régénération rapide

- - Réactions spécifiques à la cellule musculaire

ADP + ADP --> ATP + AMP (Myokinase)

Cette réaction est catalysée par une enzyme, la myokinase, présente seulement dans les cellules musculaires.

Créatine Phosphate + ADP --> ATP + Créatine (Phosphocréatinekinase)

Cette réaction est catalysée par une enzyme, la Phosphocréatinekinase, propre à la cellule musculaire. Cette enzyme permet le mouvement du P.

- - Réactions spécifiques

Fermentation lactique anaérobie

Glucose --> 2 acides lactiques + Energie

Energie + ADP + P --> ATP

I.C.3.b. Régénération lente : respiration

Oxydation aérobie du glucose

C6H12O6 + 6H2O --> 6CO2 + 6H2O + Energie

Energie + 38 ADP + 38 P --> 38 ATP

Cette voie est lente car elle met en jeu une suite de réactions (glycolyse, cycle de Kreps, chaîne respiratoire) soit plus de 20 réactions. Cette voie permet aussi de régénérer la CréatinePhosphate.

I.D. Conclusion sur la cellule musculaire

Elle est parfaitement adaptée à sa fonction grâce à ses caractéristiques

- Morphologiques (grande longueur).

- Anatomiques : structure interne, abondance d'actine et de myosine en arrangements pseudo cristallins parallèles orientés dans la même direction, le grand axe de la cellule.

- Au plan chimique. La myoglobine permet de stocker des réserves en O2 et la cellule a des réserves de glycogène (réactions aérobies). Ces particularités permettent la production rapide d'énergie.

- Métaboliques. Présence d'enzymes, Myokinase et PhosphoCréatineKinase permettant une mobilisation rapide d'énergie.

Le fonctionnement de la contraction permet le mouvement et le déplacement.

II. La cellule Thyroïdienne

Cellule qui appartient à la thyroïde, glande endocrine.

II.A. Structure

II.A.1. Aspect macroscopique de la glande

| Elle est localisée à l'avant du cou, au niveau de la glotte. C'est une glande endocrine mixte, formée de 4 amas cellulaires différents. La thyroïde sécrète une hormone hypercalcémiante : la parathormone. |

|

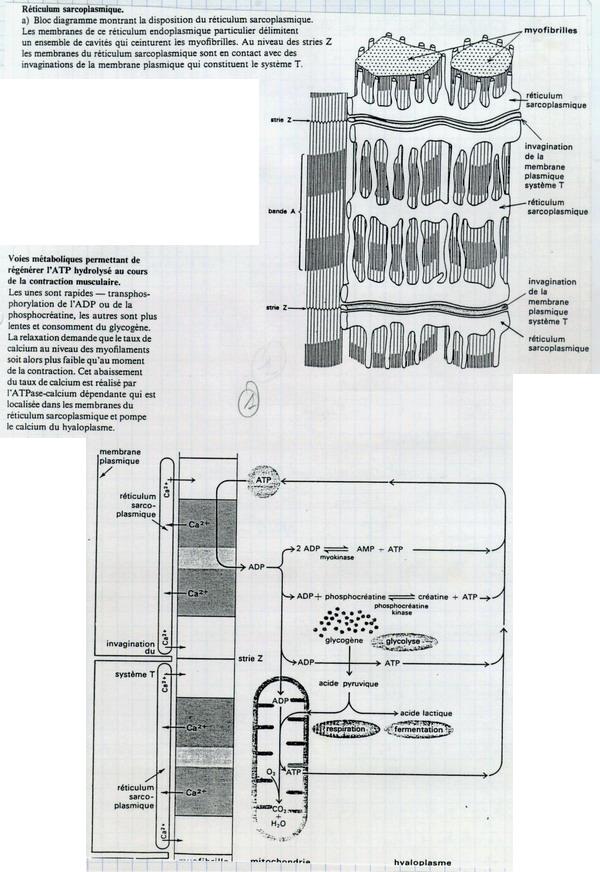

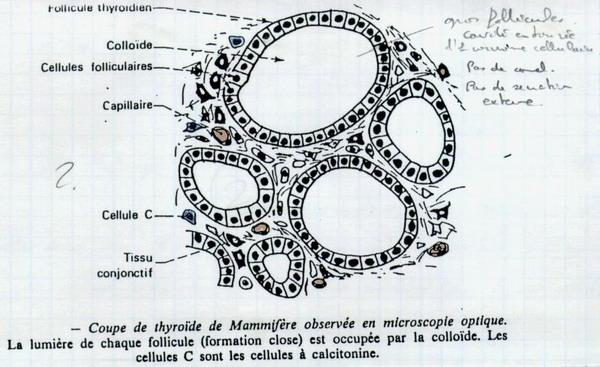

II.A.2. Aspect microscopique du tissu thyroïdien

Gros follicules remplis de colloïde, nombreux capillaires sanguins. C'est un organe très irrigué (rouge).

Des cellules isolées de type "C" forment une structure endocrinienne différente qui sécrète la calcitonine hypercalcémiante (antagoniste de la parathormone).

Le reste est formé d'un tissu conjonctif qui assure l'union entre les différentes structures (quelques cellules + fibres de collagène).

Les cellules des follicules sécrètent des hormones.

II.B. Les hormones thyroïdiennes

II.B.1. La nature chimique

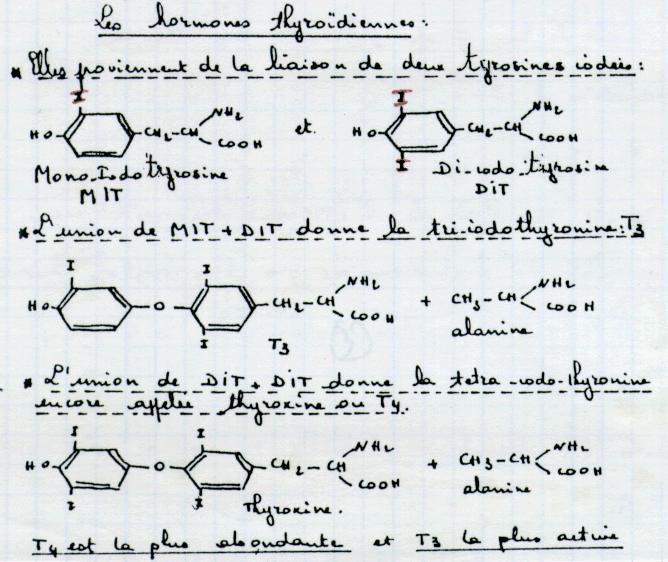

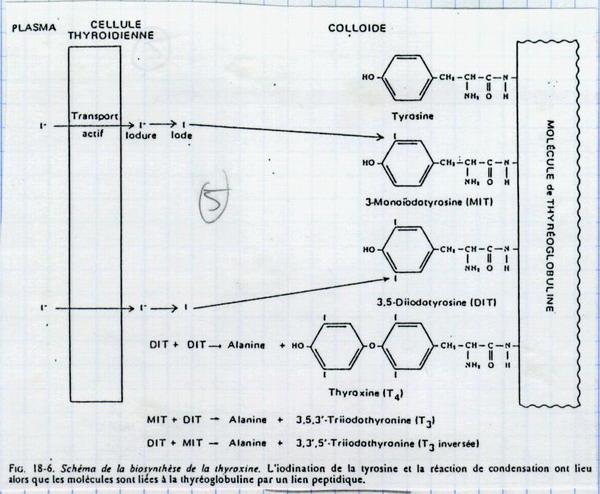

Liaison entre deux acides aminés (thyrosine iodée) qui peuvent être iodés 1 ou 2 fois (monoiodothyrosine ou diiodothyrosine).

Acide aminé = fonction amine NH2 et fonction acide COOH.

Il existe 2 hormones thyroïdiennes qui proviennent de MIT + DIT ou de DIT + DIT.

MIT + DIT --> Tri iodothyronine T3 la plus active

DIT + DIT --> Tetra iodothyronine T4 la plus abondante

II.B.2. Rôle de ces hormones

Elles stimulent la croissance en longueur du squelette.

- Action sur les cartilages de conjugaison. Leur absence provoque le nanisme désharmonieux (grande tête, mains et pieds et les reste petit).

- Action sur le métabolisme énergétique qu'elles stimulent. Une carence entraîne un hypothermie (T° corporelle inférieure à la normale).

- Action stimulante sur l'activité nerveuse. Une carence entraîne un comportement apatique, un retard intellectuel qui conduit au crétinisme.

- Elles sont légèrement hyperglycémiantes. Une carence entraîne une légère hypoglycémie.

II.C.Fonctionnement de la cellule du follicule thyroïdien

Il y a deux modalités successives de fonctionnement. Le fonctionnement s'inverse dans le temps. Il y a deux étapes de fonctionnement ou de synthèse de l'hormone thyroïdienne.

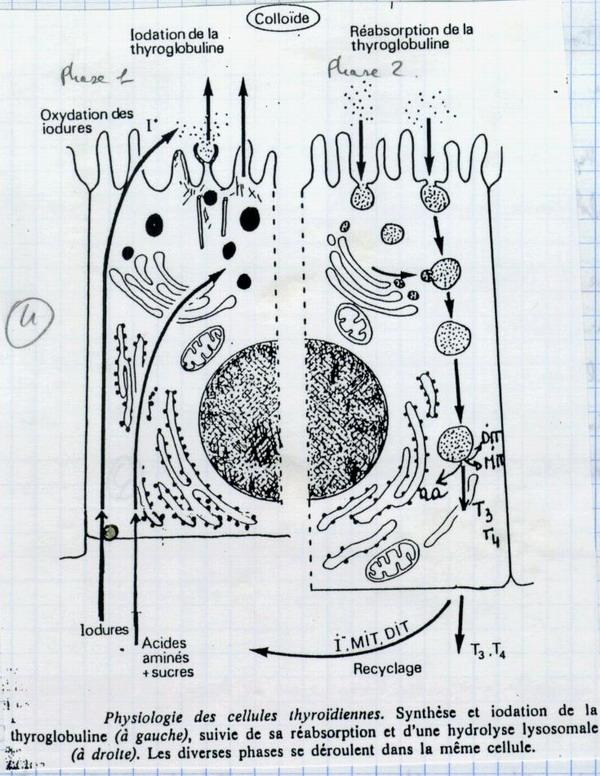

II.C.1.Fabrication de préhormones ou thyroglobuline iodée (Phase 1)

Il s'agit d'une glycoprotéine. ((Protéine + Résidu glycémique) + Iode).

Microprotéine : colloïde.

Au cours de la 1ère phase, les cellules cubiques augmentent de taille en capturant de l'iode et des acides aminés.

II.C.1.a. La concentration de l'iode dans le follicule

Dans le sang, l'iode est présente sous forme de iodure.

La cellule capte les iodures grâce à des pompes spécifiques (transporteurs membranaires) propres seulement à la cellule thyroïdienne. Il y a donc une très grande affinité pour l'iode présente en faible concentration. 90% de l'iode est concentrée dans la thyroïde.

Le transport de l'iode est actif (ATP). L'iode transite dans la cellule jusqu'à la membrane apicale où les iodures sont oxydés grâce à la peroxydase (I- --> I°) et l'iode est rejetée dans le follicule.

II.C.1.b. La synthèse de la thyroglobuline (glycoprotéine)

Les acides aminés et les sucres sont absorbés par la membrane basale et sont conduits sur le RER où a lieu l'enchaînement des protéines. Puis, passage à l'intérieur du RER et transfert vers l'appareil de Golgi.

Mais pendant son transit à l'intérieur du RER et de l'appareil de Golgi, la protéine va être glycosylée. Des chaînes ramifiées de glucides vont être fixées ? glycoprotéine = protéine mixte riche en acide aminé thyrosine.

La protéine glycosylée passe de l'appareil de Golgi aux vésicules d'excrétion puis il y a exocytose vers le follicule. Il y donc augmentation du volume du follicule.

II.C.1.c. Iodation de la thyroglobuline (formation de la pré hormone)

Dans le follicule, on trouve l'iode et la thyroglobuline. Les résidus thyrosine sont iodés 1 ou 2 fois. La taille du follicule devient trop importante ? le fonctionnement des cellules s'inverse.

II.C.2. Libération des hormones thyroïdiennes (Phase 2)

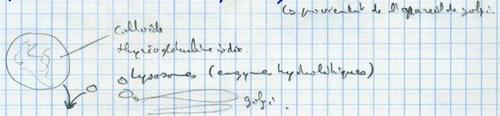

| La thyroglobuline iodée est une pré hormone. La cellule s'allonge. La thyroglobuline iodée est ré-absorbée par endocytose. Les vésicules d'endocytose vont fusionner avec des vésicules plus petites : les vésicules lysosomiales qui proviennent de l'appareil de Golgi. |

|

Nécessité de la compartimentation cellulaire : en même temps il y a

- Synthèse de protéines sur le RER

- Hydrolyse de protéines dans les lysosomes

| Ces réactions antagonistes simultanées se font dans des compartiments cellulaires différents. Ces réactions ne peuvent donc pas se contrarier. (La maladie "goutte" fait éclater ces lysosomes). La fusion donne des lysosomes II (thyroglobuline iodée + enzymes). Condensation de la DIT en T3 et T4. Selon d'autres auteurs, T3 et T4 seraient déjà formés dans le colloïde. |

|

Dans le lysosome II, il y a hydrolyse de la thyroglobuline -->

- acides aminés + oses + MIT + DIT qui sont recyclés

- T3 et T4 excrétés dans le sang (petites molécules)

Les petites molécules passent la membrane et diffusent dans le cytoplasme et à l'extérieur de la cellule au pôle basal. Les hormones T3 et T4 diffuseront jusque dans le sang.

Il y a recyclage de MIT et DIT qui sont réabsorbés par la cellule, et recyclage des oses et des acides aminés qui ne sortent pas.

Phase 1 Pole basal --> Pole apical |

Formation de pré-hormones. Sécrétion d'hormones |

Ce type de fonctionnement présente une originalité fonctionnelle. Dans la deuxième phase, le follicule se vide. L'activité de ces cellules est régulée.

II.C.3. Le contrôle de la sécrétion thyroïdienne

Les cellules sont intégrées à l'organisme et leur activité est régulée en fonction des besoins. Régulation sous contrôle d'une hormone hypophysaire la TSH (Thyrée Stimuline Hypophysaire) qui stimule les cellules thyroïdiennes.

III. Le neurone

III.A. Les caractéristiques morphologiques du neurone

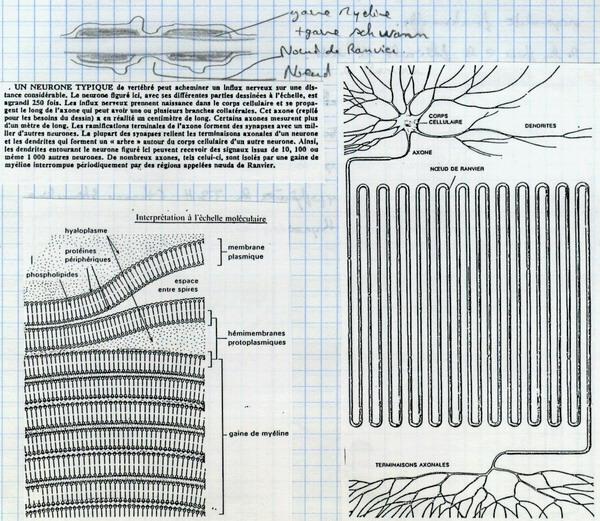

- Gaine de myéline : empilement de membranes lipidiques.

- Gaine de Schwann vient s'enrouler autour de l'axone.

Les cellules ne sont pas jointives mais en contact grâce aux terminaisons axonales qui viennent au contact des dendrites. Les ramifications permettent à 1 corps cellulaire d'être en contact avec 100 à 1 000 cellules voisines. Or il y a plusieurs milliards de cellules nerveuses. Il y a donc plusieurs circuits possibles.

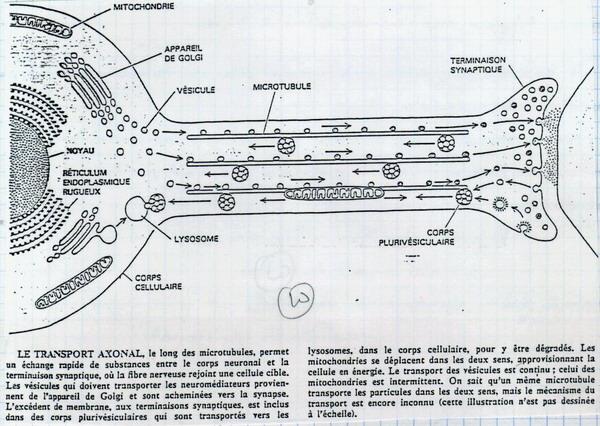

III.B. Les caractéristiques cytologiques

- Dans l'arbre somato-dendritique

- Vésicules de RER dilatées étoilées = corps de Nisel

- Dans l'axone

- Pas de réticulum : donc pas de possibilité de synthèse.

On observe des mouvements de vésicules qui viennent de l'appareil de Golgi et qui contiennent :

- - Neurotransmetteur s'il est protéique (rare)

- Enzymes nécessaires à la synthèse du neurotransmetteur

- On observe aussi le mouvement de mitochondries et de corps pluri-vésiculaires (vésicule contenant des vésicules) en provenance de la terminaison axonale = recyclage de la membrane.

L'axone est une partie qui sert au flux.

- Dans la terminaison axonale

- Vésicules de neurotransmetteurs

Le neurone est différencié au niveau anatomique et morphologique.

III.C. Les rapports structure - fonction

Fonction : conduction d'un message nerveux.

- L'arbre somato-dendritique reçoit les messages

- L'axone conduit les messages

- La terminaison transmet les messages

Ces 3 fonctions sont assurées par 3 structures différentes.

- Réception Au niveau de l'arbre somato-dendritique qui est le pole récepteur. Il intègre les messages nerveux et élabore une réponse résultante. Il y naît un potentiel d'action spécifique.

- Conduction de ce potentiel d'action par l'axone. Propagation en surface d'un nœud de Ranvier à un autre par saut successifs permettant une conduction à longue distance.

- Transmission du potentiel d'action à une autre cellule par la terminaison axonale ou pole émetteur.

III.D. Conclusion

Cette cellule est morphologiquement adaptée à sa fonction. Elle est très différenciée au plan morphologique. Extrêmement spécialisée, elle a perdu son pouvoir de division.

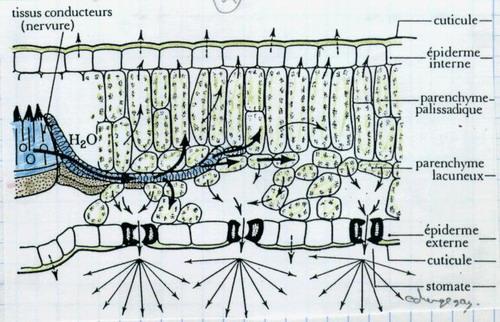

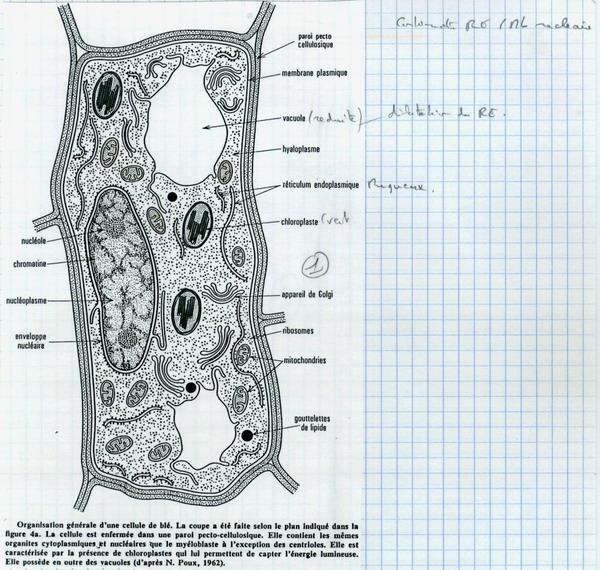

IV. La cellule du tissu palissadique

IV.A. Situation

Dans les feuilles de tissu végétal, dans le parenchyme palissadique.

IV.B. Caractéristiques

- Cellules parallélépipédiques disposées de façon régulière perpendiculairement à la surface de la feuille.

- Nombre élevé de chloroplastes mobiles (mouvement de cytose). Les chloroplastes sont entraînés par les mouvements cytoplasmiques.

- Grande vacuole

- Paroi pectocellulosique percés de plasmodesmes

Caractéristiques de la cellule végétale :

- Plastes

- Membrane cellulosique

- Très grosse vacuole

IV.C. Rapports structure - fonction

- Fonction assimilatrice. Réduction du carbone minéral (CO2) en carbone organique → Energie lumineuse transformée en ATP dans le chloroplaste (il reste dans le chloroplaste et ne peut servir à l'extérieur du chloroplaste).

- Caractéristiques cytologiques

- Grand nombre de chloroplastes : organites photosynthétiques.

- Position de ces cellules dans la feuille : directement sous l'épiderme supérieur au contact des rayons lumineux.

- Disposition très régulière (propriété du tissu) des cellules sans espace → les échanges gazeux sont gênés vers le parenchyme lacuneux car les cellules sont très proches.

- Grand nombre de chloroplastes : organites photosynthétiques.

Dans un organisme, toutes les cellules sont différenciées. La morphologie et la structure interne permettent les originalités fonctionnelles.

1 tissu → 1 fonction particulière nécessaire à l'organisme et chaque tissu est dépendant des autres tissus de l'organisme. Il y a répartition du travail.

Protozoaire = cellule autonome.

Sujets :

- Comparaison cellule acineuse / cellule thyroïdienne.

- Le sarcomère.

- La contraction musculaire.

- Rapport structure fonction de la cellule musculaire ou acineuse, nerveuse…

- En quoi la cellule nerveuse est-elle différenciée.