Introduction

Procaryotes = bactéries et cyanobactéries (algues bleues).

I. Caractères distinctifs des eucaryotes et des procaryotes

I.A. Organisation des procaryotes

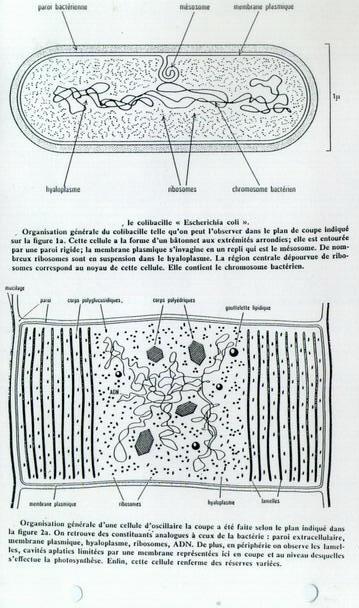

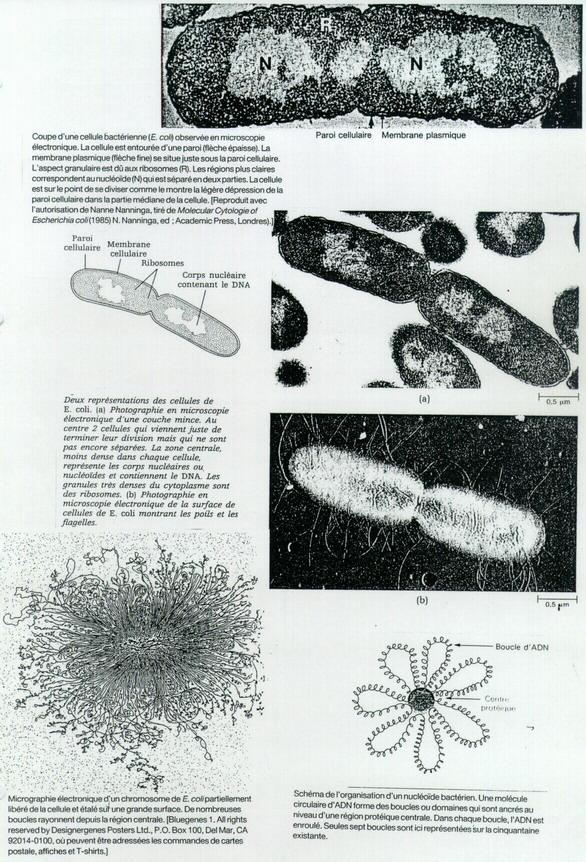

I.A.1. Observations (Echerichia coli)

Pas de compartimentation cellulaire, pas de noyau délimité par une membrane. On distingue juste une zone plus claire, le nucléoïde où se trouve l’information génétique. Pas de réticulum endoplasmique. On observe une membrane plasmique classique, entourée d’une paroi cellulaire externe (muréine = glucide). |

|

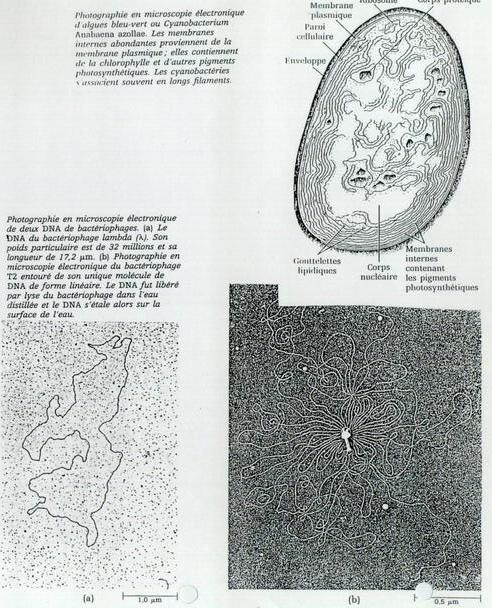

I.A.2. Observation d'une cyanobactérie

A l’intérieur, on trouve en plus de ce qu’on trouve chez les bactéries des membranes internes avec des pigments photosynthétiques. Ce sont des cellules autotrophes. C’est un début de compartimentation cellulaire.

I.B. Différences Eucaryotes / Procaryotes

Taille : les cellules procaryotes sont 10 fois plus petites que les cellules classiques. Présence d’une paroi mais différente de celle des cellules végétales (muréine chez les procaryotes). Cette paroi évite l’éclatement lors de variations de pression osmotique. La paroi est poreuse et peut présenter des extensions ou pili (poils). Les bactéries peuvent posséder des flagelles (à la différence des eucaryotes) constitués de protéines (flagelline). Chez les eucaryotes, les microtubules sont formés de 9 doublets de flagelline.

La membrane plasmique est lipoprotéique. La seule différence avec les eucaryotes est l’absence de stéroïdes (cholestérol). Il n’y a jamais de phénomènes d’endo ou d’exocytose. Les échanges se font sous forme de petites molécules. La membrane présente une invagination interne, le mésosome, où se fixe le chromosome.

Il n’y a pas de cytosquelette. La division cellulaire est différente de celle des eucaryotes.

Il n’y a pas de réseau membranaire interne sauf chez les cyanobactéries (pas de réticulum, d’appareil de Golgi, de vésicules, de membranes nucléaires). Par contre, présence de ribosomes libres ou associés en polysomes.

Pas de mitochondrie, mais la bactérie est capable d’effectuer les réactions de production d’énergie. Les enzymes sont dans la membrane plasmique (équivalent de la membrane des mitochondries). |

|

Pas de chloroplaste. Cas des cyanobactéries : l’ensemble de la cellule fait penser à un chloroplaste et la cellule est photosynthétique. Il y a des bactéries photosynthétiques qui possèdent les pigments correspondants dans le hyaloplasme. Il n’y a pas de compartimentation cellulaire.

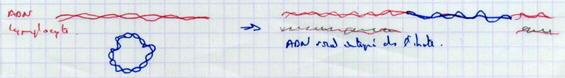

Evolutivement, la compartimentation cellulaire est apparue pour permettre d’augmenter la taille de la cellule. L’information génétique est limitée à une seule molécule d’ADN circulaire implantée sur un noyau protéique associé à des protéines basiques qui n’ont pas de fonction structurale (différentes des histones). Ce sont des protéines fonctionnelles régulatrices de l’expression génétique, des enzymes permettant la transcription en ARN.

A côté du chromosome bactérien, on trouve de petits ADN circulaires : ce sont des plasmides qui possèdent des gènes (résistance aux antibiotiques…).

La reproduction se fait par scission après duplication de l’information génétique. Chez les bactéries, la division cellulaire est un acte de reproduction : 1 cellule mère donne 2 cellules filles. Phénomène asexué.

Il existe des phénomènes de reproduction sexuée : phénomène de para sexualité (échange d’information génétique). Beaucoup de ces bactéries sont pathogènes (déclenchent des maladies), sécrètent des toxines qui causent des dégâts dans l’organisme.

On considère que les mitochondries des eucaryotes seraient d’anciennes bactéries englobées dans une cellule originelle hypothétique simple eucaryote. Il serait survenu une tolérance avec association à bénéfice réciproque : endosymbiose (la bactérie se nourrit, et produit de l’ATP en contrepartie). Ceci expliquerait la double membrane.

Arguments : l’ADN des mitochondries est circulaire, et ses ribosomes sont libres. La mitochondrie n’a pas l’information génétique nécessaire à son autonomie.

De même, les cyanobactéries seraient à l’origine des chloroplastes. (thylachoïdes, ADN circulaire, ribosomes). L’endosymbiose expliquerait la double membrane. La cyanobactérie amènerait l’autotrophie, et la cellule la protection et la nourriture. Différentiation entre règne végétal et animal.

II. Les virus

Ils ont été découverts au siècle dernier, mais on n’a pu les voir qu’avec la microscopie électronique. Ils ont été mis en évidence par leurs effets.

Une filtration donne un liquide stérile en théorie → existence des virus.

Une augmentation de température donne un liquide stérile en théorie → existence des virus.

II.A. Structure des virus

- Traits constants :

- Information génétique ADN (virus à ADN) ou ARN (virus à ARN)

- Protection protéique = capside

- Information génétique ADN (virus à ADN) ou ARN (virus à ARN)

- Trait facultatif :

- Parfois présence d’une enveloppe lipoprotéique

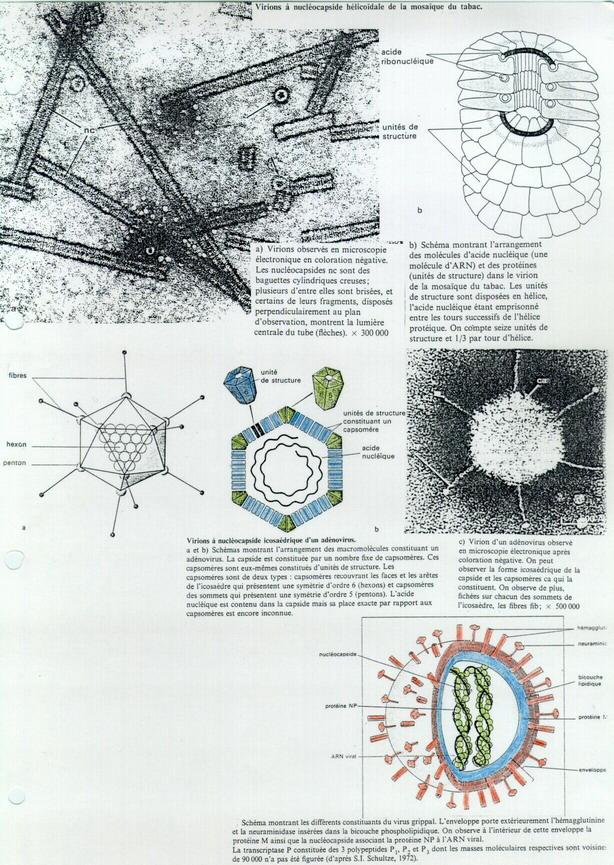

II.A.1. Virus hélicoïdaux

Exemple : virus de la mosaïque du tabac VMT. Il se développe dans les cellules des feuilles de tabac. Les cellules infectées meurent et deviennent jaunâtres. La feuille prend alors une apparence de mosaïque.

La structure protéique qui constitue la capside est constituée de sous unités. Environ 2200 sous unités protéiques identiques à elles-mêmes (158 a.a.) en disposition hélicoïdale. Cette structure quaternaire résulte de l’association des sous unités de structure protéique. Associé à cette capside, on trouve un ARN. Il s’agit donc d’un virus à ARN.

II.A.2. Virus icosaédriques ou adénovirus

Capside de nature protéique : 2 sous unités différentes (à 5 faces [arrêtes], et à 6 faces [faces]). Leur association délimite une cavité centrale où se trouve une molécule d’ADN. En plus, sur les sommets de la capside, on trouve des fibres protéiques.

II.A.3. Virion à enveloppe

Exemple virus de la grippe. La capside, représentée en vert, est composée de sous unités protéiques qui jouent un rôle de support pour l’ARN. La nucléocapside est entourée d’une enveloppe sphérique lipoprotéique qui ressemble à la membrane d’une cellule. Implantés dans cette membrane, on trouve des glycoprotéines, dérivés d’oses et des enzymes = antigènes. En bleu, l’enveloppe est doublée par une structure protéique.

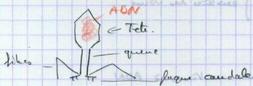

II.A.4. Les bactériophages

Ils sont composés d’ADN linéaire ou circulaire entouré d’une capside. |

|

II.B. Biologie des virus

Ce ne sont pas des cellules. Leur structure est réduite à l’association moléculaire des protéines à rôle structural et de l’information génétique. Le virus est une structure inerte. Il ne se passe rien dedans. Il n’a pas de fonction de nutrition, il n’excrète pas de déchets, n’a pas besoin d’énergie. Sa seule fonction se limite à la reproduction. Ce sont donc des parasites intracellulaires obligatoires. Le principe est de pénétrer dans une cellule et d’y réaliser un hold up métabolique. L’expression génétique du virus devient prépondérante et donne lieu à la fabrication de protéines virales, à la réplication de l’information génétique virale et à la formation de nombreux virus. La cellule hôte meurt…

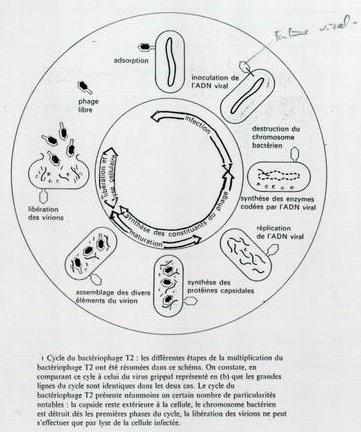

II.B.1. Cycle du bactériophage T4

- Phase d’infection

- Positionnement

- Reconnaissance

- Fixation

- La queue va émettre une enzyme hydrolytique, la lysozyme, qui perfore la paroi

- La queue se contracte, le tube entre

- La molécule d’ADN entre

- Positionnement

- Phase d’éclipse

- Le chromosome bactérien est détruit

- L’information génétique du virus va s’exprimer

- Fabrication des protéines et enzymes spécifiques au virus

- Fabrication des protéines de structure (capside)

- Auto-assemblage

- Réplication de l’ADN viral grâce aux nucléotides bactériens

- Le chromosome bactérien est détruit

- Phase d’assemblage

- Auto-assemblage des sous unités de la capside

- L’ADN viral pénètre dans la capside

- Apparition de nouvelles structures au bout de 12 minutes

- Auto-assemblage des sous unités de la capside

- Libération des nouveaux virions

- Lyse de la bactérie (lysozyme) qui libère les nouveaux virions

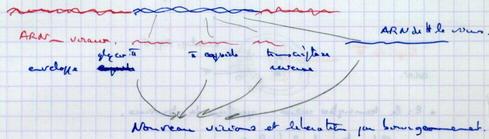

II.B.2. Cycle du virus de la grippe

II.B.2.a. Phase d'infection

Phase de fixation (adsorption). L’enveloppe du virus fusionne avec la membrane cellulaire. La nucléocapside pénètre dans le cytoplasme et se fragmente.

II.B.2.b. Phase d'éclipse

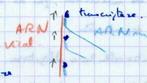

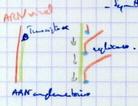

Synthèse des protéines virales. Problème des ARN messagers. L’ARN viral entré n’est pas un ARN messager. L’ARNm est obtenu à partir de l’ARN viral grâce à une enzyme, la transcriptase. |

|

Synthèse des nouveaux ARN viraux. Synthèse d’un ARN complémentaire par la transcriptase. On obtient ainsi le modèle pour fabriquer l’ARN viral grâce à la réplicase. |

|

II.B.2.c. Phase d'assemblage

Assemblage de la nucléocapside formée dans le noyau. Incorporation de la nucléocapside à l’enveloppe. Les protéines spécifiques de l’enveloppe migrent vers la membrane plasmique et s’y incorporent. La nucléocapside vient contre cette enveloppe et bourgeonne.

II.B.2.d. Libération des virions par bourgeonnement de la membrane plasmique englobant la nucléocapside

L’enveloppe du virion est la membrane de la cellule bronchique légèrement modifiée par l’implantation de protéines virales.

II.C. Un exemple de rétrovirus : le HIV

Virus de l’immunodéficience humaine (SIDA). Syndrome d’Immuno Déficience Acquise. Déficience du système immunitaire.

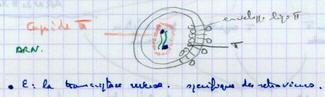

II.C.1. Structure

C’est un virus à ARN et à enveloppe. L’enveloppe est lipoprotéique et glycoprotéique (comme le virus de la grippe). |

|

II.C.2. Les étapes de la biologie

Il se développe dans les lymphocytes T4. Ces cellules se multiplient lors d’une agression microbienne.

II.C.2.a. Pénétration dans le lymphocyte T4

Après fusion de l’enveloppe avec la membrane, la capside pénètre dans la cellule.

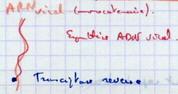

II.C.2.b. Synthèse d'ADN viral à partir de l'ARN

| Cette opération est spécifique aux rétrovirus. |  |

Puis le fragment d’ARN complémentaire est détruit. Sur l’ADN, il y a synthèse d’ADN complémentaire grâce à l’ADN polymérase. |

|

II.C.2.c. Intégration d'ADN viral au génome de la cellule hôte

Il ne se passe rien mais les lymphocytes se multiplient avec l’ADN du virus (séropositivité). |

|

II.C.2.d. Production de nouveaux virions

Quand la cellule T4 reçoit un antigène, il y a activation des gènes de la cellule T4. Et stimulation des gènes du virus. L’ADN viral va s’exprimer comme les ADN des lymphocytes pour donner 3 ARN messagers viraux.

Ces nouveaux virus vont infecter de nouveau lymphocytes. Les cellules T4 infectées meurent. A l’inverse, dans le cas d’une leucémie (autre rétrovirus), il y a prolifération des lymphocytes.

Conclusion

Les virus ne sont pas des procaryotes. Ce ne sont pas non plus des cellules. Ce sont des êtres originaux à la frontière du vivant. Leur seule fonction est la reproduction.

Ce sont les êtres les plus simples, mais pas les premiers apparus sur Terre (parasites). Ils ont une grande facilité pour les mutations (grippe). Les bactéries aussi mutent facilement (1 seul exemplaire de l’information génétique.

|

|