Avant 1860 : Approche scientifique

Historiquement, l'intérêt des scientifiques pour la croissance de végétaux "hors du sol" date du début du dix-septième siècle. La mise au point d'un tel système de culture était indispensable pour répondre aux interrogations que se posaient les physiologistes de l'époque sur la nutrition des plantes. Ces recherches ont duré près de deux siècles. Les connaissances scientifiques étaient alors suffisantes pour comprendre les principes de la nutrition carbonée et minérale des végétaux. Par contre, pour en apporter la preuve expérimentale, il était nécessaire de pouvoir cultiver des plantes en dehors de leur milieu naturel, le sol. En effet, aucune méthode d'extraction ne permettant d'enlever une espèce chimique sans détruire la structure du sol, il était impossible de déterminer le nombre et la nature des espèces chimiques indispensables à la croissance des végétaux.

.jpg) Julius Von Sachs (1832-1897) |

Les premières véritables cultures hors sol datent de 1860. Elles ont été réalisées par deux chercheurs allemands SACHS et KNOP. Simultanément et de manière indépendante, ils ont réussi à cultiver des plantes sur des milieux entièrement liquides constitués d'eau additionnée de sels minéraux. Cette découverte a fait, à l'époque, l'objet de controverses entre ces deux auteurs. A partir d'expérimentations rigoureuses sur les éléments minéraux indispensables aux végétaux, SACHS est, sans conteste, le concepteur de la première solution nutritive complète. Curieusement, la postérité a plutôt retenu "les milieux nutritifs" de KNOP. |  |

1860 - 1980 : Tentatives de développement

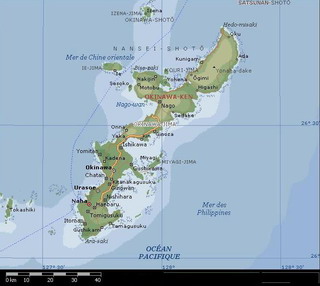

Pendant près de soixante-dix ans, cette technique a fait progresser les connaissances en physiologie de la nutrition au sein des laboratoires de recherches. En 1929, la première tentative de diffusion commerciale, lancée aux USA se solde par un échec. Il faut attendre la fin de la deuxième guerre mondiale pour trouver la trace d’une application agricole réussie. L'armée américaine souhaitait alimenter en légumes frais les troupes stationnées sur des îles rocheuses et non arables de l'Océan Pacifique. En 1945, l'US Air Force résolut ce problème en implantant sur ces atolls quelques hectares des cultures hors sol de salades, tomates, concombres, radis…

|

|

A la fin de la guerre, certains soldats démobilisés tentèrent de réintroduire ce système de culture aux Etats-Unis, notamment en Floride. Ces implantations se soldèrent par un échec et, au début des années 60, la plupart de ces "jardins hydroponiques" furent abandonnés. Les efforts se poursuivent alors sur le vieux continent. A partir de 1970, les résultats du pré-développement sont suffisamment concluants pour que certains précurseurs, aussi bien dans les centres techniques que dans le milieu professionnel, commencent à croire aux potentialités de cette nouvelle technologie pour les cultures maraîchères et florales.

Après 1980 : Essor commercial

Le véritable développement commercial des cultures hors sol date de 1980. Depuis, ce système de culture s'est répandu, en horticulture sous serre et abris, à un rythme régulier et soutenu pour atteindre actuellement une surface globale mondiale d'environ 16.000 hectares. Ainsi, près de 120 ans auront été nécessaires pour transférer une technique de laboratoire en un système de culture opérationnel et rentable.

Cependant, le développement commercial actuel n'aurait pas été possible sans d'importantes avancées scientifiques et techniques apparues entre 1960 et 1980. En effet, les tentatives de diffusion précédemment évoqués se sont heurtées à une série verrous technologiques. Ainsi, l'implantation rapide des cultures hors sol à partir de 1980 dépend de progrès réalisés dans des domaines très différents : en physiologie de la nutrition minérale bien sûr, mais aussi en chimie industrielle (matières plastiques, synthèse organique), et enfin en automatisation.

|

|

|

De la recherche au développement

De la recherche au développement